一、传统戏曲的困境:不是没人演,而是没人看了

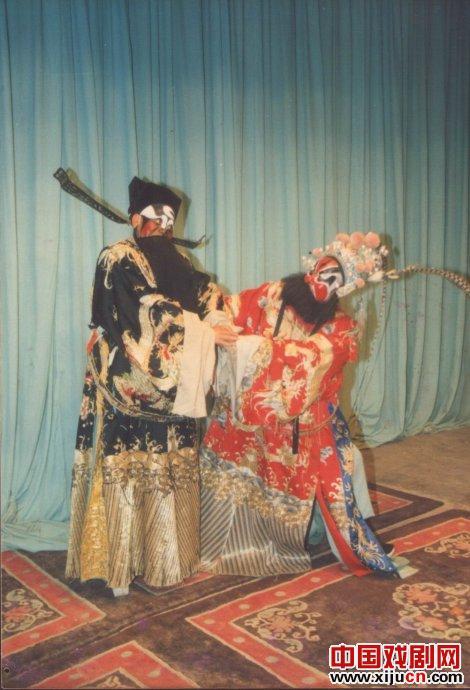

“大平调”作为河南地方传统戏曲之一,历史悠久、唱腔独特、剧目丰富。它曾在河流域一带广为流传,是老百姓生活中不可或缺的一部分。但如今,除了在一些节庆或庙会中还能看到它的身影,更多时候,它只能在老一辈人口中被提起。

三、年轻人真的不看戏吗?其实是没打开方式

很多人说“我不看戏”,其实是因为他们没有遇到“适合自己的打开方式”。

二、大平调到底是什么?它为什么值得被重新看见?

大平调并不是一个陌生的名字,只是我们对它了解得太少。

五、写在最后:让戏曲走进生活,从一场“大平调全场戏”开始

我们总说要“弘扬传统文化”,但真正让文化传承下去的,从来不是,而是一个个具体的行动。

四、文化传承不是“守旧”,而是“创新中传承”

我们常常把传统文化与生活对立起来,仿佛一提传统,就要“回到过去”,一说,就必须“抛弃传统”。但事实上,真正的文化传承,是在尊重传统的基础上进行创新。

为什么会出现这样的局面?不是演员们不努力,也不是剧目不够精,而是观众变了。现在的年轻人习惯了短视频、快节奏的生活方式,对这种节奏较慢、唱词晦涩的艺术形式,缺乏耐心和兴趣。

举个例子:一个朋友原本对戏曲毫无兴趣,直到她在短视频平台上看到一位年轻演员用舞大平调的选段。她被那种力量感和节奏感打动了,开始主动去了解这门艺术,甚至报名参加了戏曲体验课。

也许你可以试着:

因为,它从未真正离开。

如果你愿意给它一次机会,或许你会发现,那些看似遥远的唱腔,其实离你并不远。

它就在你心底那份对家的思念里,在你对正义的坚持中,在你对生活的热之中。

它属于梆子腔系统,唱腔高亢激昂、曲调丰富,表演形式讲究“唱、念、做、打”四功俱全。剧目内容多取材于历史故事、忠义传奇,比如《穆桂英挂帅》《包公审》等,传递的是正义、忠诚、孝道等传统值观。

就像大平调,它不是不能变,而是要在变中守住它的“魂”。

我们常说“文化自信”,但真正建立起这种自信,不能只靠,而是要让人愿意去了解、去体验、去热传统艺术。

更关键的是,很多年轻人从未真正接触过戏曲,更别提欣赏它的艺术值。就像你让我听一段古琴曲,我可能也会觉得“太慢了、听不懂”。这不是艺术不好,而是我们缺乏“入场券”。

比如,唱腔可以融合乐器,但不能失去原有的韵味; 剧情可以改编成视角,但心值观不能丢; 表演形式可以加入多媒体技术,但要保持戏曲的仪式感与美感。

比如:

让传统,不再只是过去的事。

让戏曲,重新成为我们生活的一部分。

这些内容,其实和并不冲突。相反,它们恰恰是当代年轻人在快节奏生活中所缺少的精神慰藉。比如“忠义”对应责任感,“孝道”对应家庭观念,“正义”对应担当。

这才是我们该做的:既不盲目复古,也不盲目化,而是找到一个平衡点,让传统文化真正“活”起来,走进当下人的生活中。

这说明什么?说明不是年轻人不看戏,而是我们需要用他们听得懂、看得进去的方式,把传统的艺术重新“翻译”一遍。

那时候锣鼓一响,大人们搬着小板凳,孩子们在人群里钻来钻去,整个村子都热闹起来。而现在,别说年轻人,连中年人也很少愿意坐下来认真听一段戏。不是戏不好,而是我们好像都“听不懂”了。

- 在某个周末晚上,放下手机,静下心来听一段大平调;

- 带孩子去看一场戏曲演出,让他们从小接触传统之美;

- 参加一次戏曲工作坊,亲身体验一把“台上一分钟,台下十年功”的艰辛;

- 分享一段你喜欢的唱段,让更多人知道原来传统也可以这么酷。

文化不是用来“供奉”的,而是要让它“流动”起来。就像大平调,它不是老一辈人的专属记忆,它是属于每一个中人的精神财富。

- 用短视频剪辑展现大平调的经典唱段;

- 用直播形式让年轻人“云听戏”;

- 把戏曲元素融入流行音乐、街舞、Cosplay中;

- 组织沉浸式体验,让人们亲身参与戏曲表演。

这些方式并不是对传统的“”,而是一种“激活”。让传统不再只是博物馆里的展品,而是能走进生活、走进心灵的艺术。

为什么传统戏曲越来越难走进年轻人的生活?

你有没有发现,小时候在村口广场围坐看戏的日子,好像已经离我们很远很远了?

相关问答