一、330路到底发生了什么?那些“消失的乘客”从哪来?

先说清楚,330路公交车是从香山开往西直门站的一条郊区线路,途经植物园、北宫门、颐和园这些地方。路线本身没什么特别,但它经过的很多路段晚上人烟稀少,尤其是香山一带,山林环绕,路灯昏暗,晚上几乎看不到行人。

三、都市传说的背后,其实是城市的“记忆创”

别小看一个公交线路的传言,它往往承载着一座城市的集体记忆。

二、为什么我们总愿意相信“灵异”?恐惧背后的心理机制

其实,“330公交灵异”能火这么久,根本原因不在“鬼”,而在“人”。

五、信不信鬼不重要,重要的是我们如何面对内心的“暗夜”

回到最初的问题:330公交车灵异是真是假?

四、社交媒体如何把“”变成“款”?

不得不承认,如果没有互联网,330路可能早就被遗忘在公交系统的角落里。但正是因为短视频、论坛、播客的推波助澜,这件事才一次次“复活”。

这个从来都不缺少光,缺的是敢在黑暗中睁眼的人。

- 制造悬念——用“最后一张图”“第7天”吊你胃口;

- 视觉冲击——模糊的照片、诡异的滤镜、低沉的配音;

- 伪纪实风格——假装是亲身经历,增可信度。

而这套玩,正是当下流量密码的心逻辑:情绪>事实,体验>真相。

330路经过的香山、植物园一带,过去曾是墓地集中区。时期,那里有不少义庄、停尸房,后虽然大部分迁走,但老一辈人心里仍留有印象。再加上山区地形复杂,过去确实发生过一些交通事故甚至,这些零星的真实,就成了都市传说的“素材库”。

人们不在乎你说的是不是真的,只在乎它刺不、能不能发朋友圈、值不值得截图转发。于是,原本只是一个模糊传闻的故事,被不断加工、演绎、再创作,最终变成了一种“文化现象”。

今天咱们不谈鬼神,也不搞封建,就来扒一扒这个被无数网友反复提起的“330公交灵异”,到底是真是假?背后又藏着哪些让人细思极恐的心理和现实隐喻?

但如果你感到一丝寒意,那也不是错觉。那可能是你内心深处的孤独在作祟,是你对未知的敬畏,是对生脆弱性的本能感知。

但问题是——这些事有证据吗?

你一定刷到过这类视频

《实拍!330公交惊现鬼影,最后一张图不敢看了》

《我在330路上遇到了十年前失踪的女孩》

《跟拍7天,终于拍到“间班车”真面目》

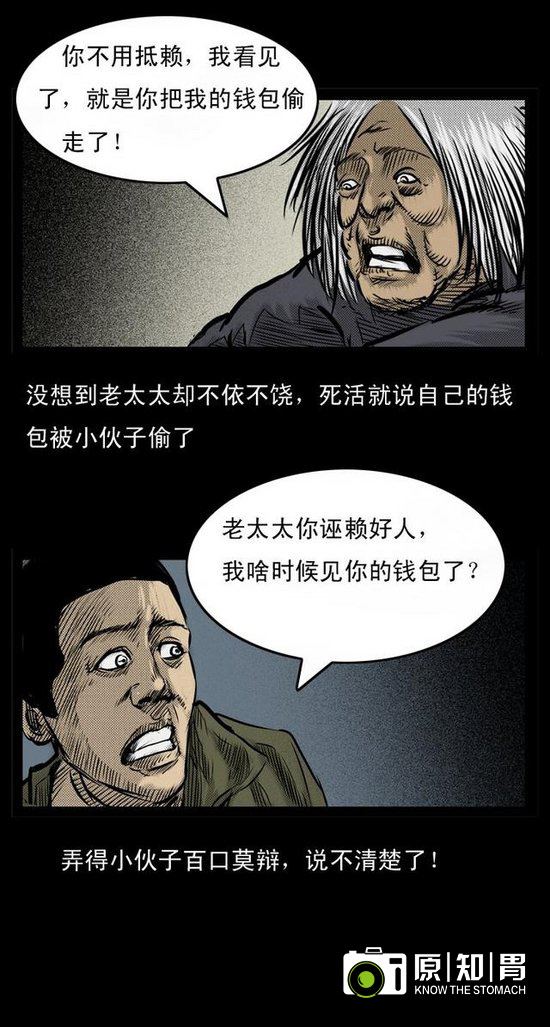

再加上传播的“层层加码”,一条普通的夜归经历,经过十个人转述,就能变成“我朋友的同事亲眼看见鬼上车”。

听起来像不像片的桥段?但如果你搜过“330公交车灵异”,你会发现,这事儿在的都市传说里,已经传了十几年。有人说自己亲眼见过,有人说只是以讹传讹,更有人坚信:那条线路,真的“不太干净”。

如果你真在某个深夜坐上330路,看到窗外树影摇曳,听到车厢吱呀作响,请不要慌张。那不是鬼,那是风,是金属疲劳,是城市夜晚最真实的呼吸。

就像一位网友说的:“我不确定330路上有没有鬼,但我确定,每个深夜还在奔波的人,心里都住着一个需要被安慰的灵魂。”

就像的“隧道女鬼”、的“钩子手”,每一个经典的都市传说,都是真实与的混合体。它们不是单纯的谎言,而是潜意识的表达。

当日常太过平淡,我们宁愿相信还有神秘的一面,哪怕那是假的。

想想看,人生活节奏快,压力大,白天戴着面具上班,晚上独自面对空荡的房间。孤独感、焦虑感、失控感,像影子一样跟着我们。而夜晚出行,尤其是独自坐公交,最容易触发人的不安情绪。

我们之所以听鬼故事,不是因为我们傻,而是因为我们还——有感觉,有想象,有对保持好奇的能力。

我的答是:真假并不重要,重要的是,它为什么会被创造出来,又为什么能持续流传。

所以,“330灵异”与其说是吓人的鬼故事,不如说是一首写给城市边缘人的挽歌。

所以,“330灵异”本质上是一场集体心理投射——把现实中的孤独、恐惧、无助,包装成一个具象化的“鬼故事”,让我们有个出口去释放情绪。

更离奇的说是,有人拍到了“幽灵乘客”的照片——模糊的影像里,一个模糊的人影坐在后排,脸白,眼神空洞。还有人说,半夜坐这趟车,广播报站的声音会错乱,甚至报出根本不存在的站点,比如“宅口”、“泉路东口”。

比起冷冰冰的“这只是光线问题”,人们更愿意相信“这辆车通阳”。因为后者更有戏剧性,更能满足我们对未知的好奇心。就像小时候听奶奶讲鬼故事,明明害怕得不敢睡觉,第二天还是缠着她继续讲。

甚至有人开始组织“夜探330”,几个人结伴坐末班车,开着录像机,故意制造“灵异瞬间”。这种行为看似猎奇,实则反映了一个更深层的问题:人正在通过“主动找鬼”,来对抗生活的虚无感。

翻遍各大论坛、社交平台和报道,没有任何记录证实过所谓“灵异”。方、公交也从未发布过相关通报。也就是说,所有传闻都来自网友的口述、匿名帖和二次创作。

而关于“灵异”的说,最早可以追溯到2000初。有网友发帖称,自己某天加班到凌晨,坐330路回家,在车上看到一个穿着旧式大衣的老太太,全程低着头,没人跟她说话。到了一站,司机提醒下车,全车人都走了,唯独她没动。司机回头一看,座位上空空如也。

试想一下:

还有一个关键点:我们喜欢故事,尤其是带点神秘的故事。

这些内容有几个共同特征:

这些故事越传越邪乎,最后演变成一种都市怪谈:330路是“阳公交”,专在午夜接送“特殊乘客”。

这在心理学上叫“错觉性幻觉(Pareidolia)”——人类天生倾向于在随机信息中寻找规律或面孔。比如你看云朵会觉得像动物,看墙皮会觉得像人脸。同理,昏暗车厢里的影,可能只是光影交错,但在紧张状态下,大脑会自动补全剧情:“那个人是不是不该在这?”

这时候,大脑会自动开启“防御模式”。黑暗、寂静、陌生环境,都会让我们的感官变得异常。一个轻微的响动、一道反光、一个模糊的身影,都可能被解读成“不对劲的东西”。

那个穿大衣的老太太,可能是某个早年在此遇难的乘客;那个沉默的男人,也许是某位无家可归的流浪者,在路边都没人发现。他们的存在被现实抹去,但在传说里,他们“回来了”——以一种诡异的方式,提醒我们:这座城市,并不只是写字楼和站组成的冰冷空间,它也有影,有疤,有说不出口的历史。

那为什么这么多人信?甚至还有人专门半夜去“打卡”体验?

- 为什么是330路,而不是1路或特8?

- 为什么偏偏是深夜?

- 为什么“乘客”总是穿老式衣服?

答其实很明显:我们在用“鬼”的形象,纪念那些被遗忘的人。

深夜坐330公交,真的会遇到“不该存在的乘客”吗?

你有没有过这样的经历——凌晨赶末班车,车厢空荡荡的,灯光忽明忽暗,手机信号断断续续,车窗外一片漆黑,仿佛整个城市只剩下你一个人。你坐在靠窗的位置,低头刷着手机,突然一抬头,发现前排坐着个穿老式棉袄的大爷,脸发青,一动不动……可下一秒,他却凭空消失了?

相关问答