一、从“真实”到“美化”:P图的“刚需化”之路

以前我们拍照,是为了记录当下;现在我们拍照,是为了制造一个“更理想化的当下”。社交媒体的兴起,让“视觉审美”成为了新的社交货。谁的照片更精致、更有氛围感,谁就更容易获得点赞和。

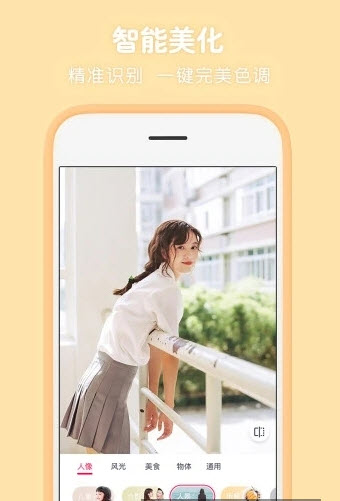

三、P图的“门槛”越来越低,人人都是“修图师”

过去修图,你可能需要一台电脑、一款专业软件,甚至还得学点“图层”“蒙版”的知识。但现在,手机P图软件已经把修图门槛降到了,哪怕你是个修图小白,也能在几秒钟内把照片修得“高级感满满”。

二、P图不是“欺”,而是“表达”

很多人对P图持批判态度,认为这是“照”。但其实,P图的本质并不是为了欺,而是为了表达。就像画家不会直接现实,而是用触和表达内心的一样,P图也是一种“视觉表达”。

五、P图的未来:工具还是艺术?

随着AI技术的发展,P图已经不满足于“修瑕疵”“调滤镜”这些基础操作,它开始向“智能创作”进化。比如AI帮你自动构图、智能生成背景、甚至可以根据你的喜好生成“专属风格”。

四、P图背后的“审美焦虑”与“自我认同”

我们一边享受着P图带来的快乐,一边也在悄悄被它影响。很多人开始依赖P图,甚至到了不修图不敢发照片的地步。这种现象背后,其实藏着一种“审美焦虑”:我够不够好看?别人会不会觉得我老?我是不是不够精致?

:P图,是生活的一点小心机,也是你对美好的一点坚持

P图这件事,说小也小,不过是个软件操作;说大也大,它反映了我们对“美”的追求和对“自我形象”的塑造。在这个视觉优先的,学会用P图来表达自己,并不是一件丢人的事。

生活已经够真实了,偶尔美一点,没什么不好。

P图给了我们一种“理想自我”的错觉,但也让我们越来越难以接受真实的自己。尤其是年轻一代,面对社交媒体上大量的“完美人像”,很容易产生自我怀疑,甚至陷入“外貌焦虑”的漩涡。

P图,已经不只是修瑕疵、调亮度这么简单,它更像是一种“情绪加工”。比如,你那天心情不好,但照片可以修得阳光明媚;你那天穿得很普通,但照片可以修得时尚有型。它给了我们一种“掌控感”——哪怕生活没那么完美,照片可以。

于是,“原图直出”成了稀有品,甚至被赋予了“真实”“自信”的标签;而那些经过精心修饰的照片,反而成了一种默认的交流方式。

但与此同时,我们也需要惕技术带来的“美化”。当所有照片都趋于完美,反而失去了真实的情感温度。我们追求同时,也需要保留一些“边”——那些不完美却真实的生活片段。

但其实,P图只是一种工具,它并不能真正改变你对自己的看。真正重要的,是我们如何与自己的形象达成和解。P图可以让你更自信,但不能成为你自信的来源。

但请记得,再照片,也只是生活的点缀,不是生活的全部。真正的精致,不是靠滤镜堆出来的,而是你对生活认真、热的态度。

在这个“看脸”,P图早已不是明星和博主的专利,它已经渗透到了我们日常生活的每一寸角落。一张随手拍、一顿美食、一次旅行,甚至一段感情,都可能因为一张“修得刚刚好”的照片而变得更美好。我们究竟为什么离不开P图?它到底给我们带来了什么,又隐藏了什么?

我们想表达的,可能是“我今天状态很好”,也可能是“我生活得很精致”。哪怕现实中的你正在加班到深夜、泡面当晚餐,但你依然可以通过一张修得很有氛围感的照片,传达出“我在享受生活”的感觉。

所以,下次修图的时候,不妨多一点轻松,少一点焦虑。你不是在别人,你只是在用自己的方式,把生活过得更有意思一点。

未来,P图可能会从“工具”逐渐演变为“创意表达”的一部分。就像现在很多人用AI画画、用AI写诗一样,P图也不再只是“美化现实”,而是一种“重新创造现实”的方式。

这不是虚伪,而是一种心理上的自我疗愈。节奏快、压力大,P图给了我们一个小小的出口,让我们在碎片化的生活中,找到属于自己的那份“美好”。

这些软件通常操作简单、模板丰富、一键出效果,完全满足了人“快节奏+高颜值”的需求。你可以轻松调整肤、瘦脸瘦身、换背景、加滤镜,甚至还能让照片里的“笑得更自然”。

这背后其实也反映出一个现象:越来越多的人开始重视“视觉形象”,而不仅仅是“内容输出”。在短视频和图片主导的社交平台上,视觉吸引力成了竞争力。

手机P图:从“照”到“审美刚需”

你有没有这样的经历?明明在景点拍了一张美照片,发到朋友圈后却收到朋友调侃:“这是你修图修到手抖了吧?”你一笑而过,但心里其实早就默认了——现在的照片,不修图谁敢发?

相关问答