一、图片的"致吸引力":为什么我们越怕越想看?

上周我做了个小调查,询问了200位网友对图片的态度。结果令人惊讶:83%的人承认自己会主动搜索内容,其中62%表示"看完就后悔",但下次依然会点开。这种矛盾行为在心理学上被称为"愉悦悖论"——我们的大脑同时体验恐惧和。

三、图片背后的黑暗产业链:你可能不知道的真相

去年某平台下架了2.3万张图片,其中不少牵涉出惊人的黑利益链。一位匿名内容审员透露:"最可怕的不是图片本身,而是它们被使用的方式。"

二、那些年我们见过的"鬼吃人":图片的5大类型解析

经过分析上千张流传的图片,我发现它们大致分为这几类(胆小的朋友可以快速划过这部分):

五、我们与内容的健康距离:既要也要自我保护

完全回避内容不现实也没必要,关键是如何建立健康界限:

四、被图片吓到后:5个科学缓解方

如果你也不慎被图片影响到,试试这些经过心理学验证的方:

最后分享一个有趣发现:那些真正经历过生时刻的人,反而很少沉迷娱乐。或许因为真正体会过恐惧重量的人,不再需要这种替代性。下次当你手指悬在图片上方时,不妨问问自己:此刻的我,真正需要的是什么?是一瞬间的,还是一夜安眠的平静?

1. 图像覆盖:立即观看可动物或美好风景图片20分钟。大脑会优先记住最后接收的视觉信息,这招对85%的人有效。

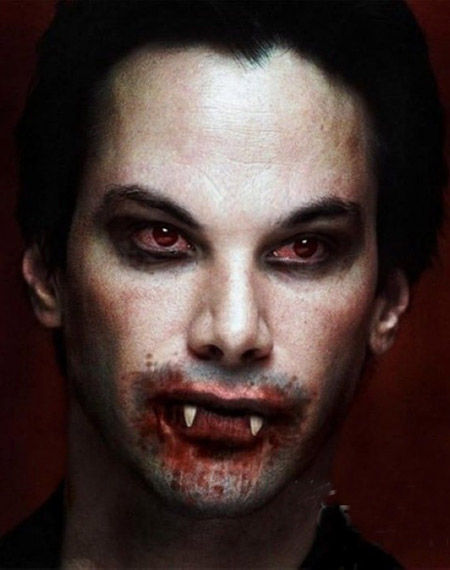

1. 肢体异化型 这类图片最展现人体被扭曲、撕裂或重组的画面。比如去年疯传的"楼梯间的",看似普通的背影,转头却是布满锯齿的盆大口。这类图片利用了我们对身体完整性的本能保护意识,特别容易引发持续恐惧。

2. 喜剧疗:连看3集你最喜欢的喜剧。大笑能快速降低皮质醇水平,心理学家建议选择无厘头风格的喜剧效果。

2. 童年影型 把洋娃娃眼睛换成窟窿,或者让卡通露出诡异微笑。这类图片之所以可怕,是因为它颠覆了我们熟悉的童年符号。记忆研究显示,颠覆童年记忆的元素的心理冲击是普通元素的3倍。

3. 日常突变型 最典型的就是"镜子里的另一个自己"。这类图片往往前半段是普通生活场景,突然出现超自然转折。指数之所以高,是因为它摧毁了我们最基础的安全感——"日常生活的可预测性"。

3. 细节拆解:勇敢者可以尝试用绘图软件分析图片的PS痕迹。当你知道渍是番茄酱,恐惧感会立即下降60%。

4. 场景重置:把画面想象成电影片场,给"鬼"加上滑稽的拖鞋或手机。这种认知重构能有效打破恐惧。

4. 宗教禁忌型 涉及某些宗教符号的扭曲使用,比如倒挂的十字架、流的神像等。这类图片即使不信教的人看了也会不适,因为它触动了人类集体潜意识中的禁忌意识。

5. 心理暗示型 最险的一类,比如看似普通的风景照,细看会发现树林里藏着模糊人影。这类图片不会立即吓到你,但会在你脑中埋下种子,几天后突然细思极恐。心理学家称之为"延迟恐惧效应"。

5. 社交净化:立即与真人进行线下互动,简单的拥抱就能催产素分泌,这是对抗恐惧的天然解。

了解自己的阈值:有人看《午夜凶铃》照样睡香,有人看到万圣节装饰就做噩梦。建立个人分级系统,永远比朋友推荐少看一级。

特别防护:青少年大脑的前额叶皮质尚未发育完全,无有效区分想象与现实。家中12岁以下设备建议开启内容过滤模式。

多巴胺的:当我们观看图片时,大脑会分泌两种矛盾的化学物质:一种是让人紧张的皮质醇,另一种却是带来的多巴胺。就像坐过山车时,尖叫过后总会忍不住大笑。神经科学家发现,这种"安全距离内的恐惧"能带来独特的感,这也是为什么片好者常说"怕并快乐着"。

心理操控的工具:某些群组会故意用渐进式图片对成员进行心理控制。先发轻度图,逐步升级,最后成员会对管理员言听计从。这种"恐惧驯化"手段与术惊人相似。

人的压力出口:在996、房、催婚等多重压力下,内容成了特殊的减压阀。28岁的设计师小林告诉我:"被鬼吓一,反而忘了甲方改稿80次的痛苦。"短暂的烈恐惧能让我们暂时忘记现实焦虑,这种"对比效应"让日常烦恼显得不那么可怕。

社交货的黑暗面:你有没有在群里发过"看看这张图,能坚持3秒算你赢"?图片在社交媒体成了特殊的社交工具。心理学研究显示,分享体验能快速拉近人际关系,这种"共同秘密"效应比分享美食照片更能建立亲密感。

惕被动投喂:大数据会根据你的停留时间推送更极端的内容。如果刷到图片立即划走,长按选择"不感兴趣",算比意志力更值得信赖。

设置安全时间:心理学家的金则是"下午3点前接触内容",这样能给大脑足够的时间消化处理,影响夜间睡眠。

青少年挑战:危险的"挑战"在青少年中蔓延,比如"凌晨3点对着镜子说特定台词"。这类内容往往包装成勇敢者游戏,实则可能长期心理创。某心理咨询机构数据显示,因挑战出现睡眠障碍的青少年两年间增长了400%。

的流量生意:有团队专门制作动图,设置成"看到第8秒才会出现画面",迫使观众反复观看提升完播率。更的会在图片中植入快速闪烁的帧,可能诱发光敏性癫痫。

记住,控制好奇心的那一刻,你才真正战胜了恐惧。毕竟,上最可怕的从来不是鬼怪,而是我们停不下来的手指和填不满的内心空洞。

深夜刷到"鬼吃人"图片后,我连续失眠一周:为什么我们总被内容吸引?

凌晨2点,手机屏幕的冷光映在我脸上。手指无意识地滑动,突然一张盆大口的"鬼吃人"图片闯入视线——扭曲的面容、滴的獠牙、被撕扯的人体残肢...我猛地扔掉手机,却已经晚了。那一夜,我开着所有灯熬到天亮,之后连续一周,只要闭上眼睛,那张图片就会在黑暗中浮现。相信很多人都有过类似经历:明明害怕,却忍不住点开内容;明知会做噩梦,还是控制不住往下滑。今天我们就来聊聊这个奇怪现象:为什么人类总被内容吸引?这些吓人的图片背后,又藏着怎样的心理学秘密?

相关问答