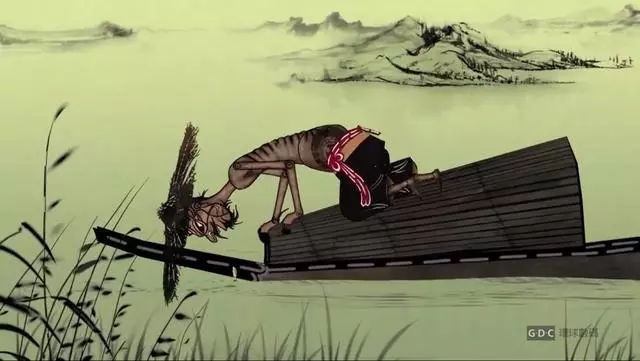

2. 渔夫离开后,再也没人能找到桃花源

这是最令人费解的一点。渔夫明明做了记号,还上报官府,结果“寻向所志,遂迷,不复得路。”仿佛桃花源凭空消失了一样。

3. 村中人对渔夫的态度过于诡异

桃花源里的人见到渔夫,反应不是惕,而是热情款待。并且在渔夫离开时,还“不足为外人道也”地叮嘱他不要告诉别人。

一、开篇:你真的读懂了《桃花源记》吗?

你有没有发现,这篇看似温馨美好的古文,其实有很多地方都经不起推敲?

三、观点 + 例:桃花源可能只是一个“封闭的集体意识空间”

从心理学和哲学的角度来看,桃花源更像是一个“乌托邦”的象征,但它也极有可能是一种“精神牢笼”。

二、细思极恐:桃花源的“完美”背后,藏着哪些不合理之处?

1. 与世隔绝得太彻底,简直不现实

桃花源里的人说:“自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。”听起来像是为了躲避战乱而迁居于此。但问题是,他们不仅完全与外界断绝联系,甚至连时间都“停滞”了。

五、总结升华:桃花源,是我们内心深处的恐惧与渴望交织的象征

《桃花源记》之所以细思极恐,并不是因为它本身有多,而是因为我们在解读它的时候,照见了自己内心最深层的恐惧。

四、现象分析:我们为何如此迷恋“桃花源”式的逃避?

在快节奏、压力大的中,越来越多的人开始向往“桃花源”式的生活。

最后一句金句收尾:

“最可怕的不是找不到桃花源,而是你找到了,却再也走不出来。”

一个渔夫误入桃花源,见到了一个与世隔绝的村落,那里的人“不知有汉,无论魏晋”,生活富足、无忧无虑。渔夫离开后试图再次进入,却再也找不到入口。

今天,我们就来一起揭开《桃花源记》背后的层层迷雾,看看那个被无数人向往的“桃花源”,是否真的如我们想象中那般美好。

从这个角度来看,《桃花源记》其实是一则关于人类逃避现实、陷入精神牢笼的隐喻。

但现实告诉我们,真正的“桃花源”并不存在。因为人是性动物,无真正脱离而独立存在。

听起来像是一个关于理想的寓言故事。但问题来了:这个村子到底为什么与世隔绝?里面的人到底是谁?他们真的“与世无争”吗?为什么渔夫离开后,再也找不到入口?是巧合,还是有人刻意为之?

它既可以是逃避现实的庇护所,也可以是困住灵魂的牢笼。

我们害怕孤独,却又渴望逃离人群;我们渴望自由,却又担心失去;我们向往理想,却又明白那不过是空中楼阁。

我们来做一个假设:桃花源其实并不是一个真实存在的地方,而是渔夫在某种极端心理状态下进入的“意识空间”或“平行”。

我们迷恋桃花源,是因为我们害怕面对现实。桃花源成了一种心理寄托,一种精神安慰剂。

有人辞职去山里隐居,有人辞职去种田,有人追求“慢生活”。我们渴望逃离城市、逃离社交、逃离责任,渴望一个“没有竞争、没有烦恼”的“理想”。

桃花源,从来不是一个地方,而是一种心境。

渔夫进入桃花源,是逃避现实;离开后却再也找不到回去的路,意味着“回不去”的宿感。而“不足为外人道也”,更像是对现实的告:有些理想,只适合存在于幻想中。

而《桃花源记》之所以流传千年,正是因为它的“模糊性”——它既可以是一个美好的理想,也可以是一个的,关键看你怎么解读。

这些疑问,就像一块块拼图,慢慢拼凑出一个令人骨悚然的拼图。

这像不像是一种“控制”?一种对信息的封锁?他们到底在害怕什么?又或者,他们在保护什么?

这在现实中几乎不可能。一个封闭的群体,如果没有外部资源的输入,如何维持长期的生存?更何况他们不仅生存下来,还活得“怡然自乐”?这本身就值得怀疑。

这种设定在影视作品中并不。比如《梦空间》里的梦境层次,或者《黑镜》中的虚拟现实。

这难道不像是一个“”吗?一个精心设计的局?或者干脆就是一个“鬼打墙”式的幻境?

桃花源记:那个被传颂千年的“理想”,背后竟藏着细思极恐的真相?

你有没有想过,小时候语文课本里那篇《桃花源记》——那个“芳草鲜美、落英缤纷”的世外桃源,真的只是一个关于美好生活的浪漫想象吗?还是说,在那片宁静祥和的表象之下,隐藏着一些我们从未注意过的细节,甚至可能是一个令人不寒而栗的“真相”?

相关问答