1. “空穴来风”不是没有根据,而是有“洞”才有风?

“空穴来风”,这个词听起来像是“没有根据的传言”吧?

可你知道吗?它原本的意思其实是:有洞,才有风吹进来。也就是说,传言是有根据的!

10. 真正的文化自信,从理解成语开始

我们常说要“文化自信”,但真正的文化自信,不是喊,而是从理解一个成语开始。

从“七月流火”到“空穴来风”,从“美轮美奂”到“差人意”,

每一个成语的背后,都藏着一段历史、一种智慧、一份传承。

2. “七月流火”不是天气热,而是天气开始变凉了?

听到“七月流火”,你会想到什么?

是不是那种“七月天热得像火烧”的感觉?

但其实,“七月流火”说的是天文学里的“心宿二”(即火星)从天空正中往西移动,意味着夏天即将过去,天气转凉。

3. “美轮美奂”不是形容美女,而是形容建筑!

“这位新娘打扮得真是美轮美奂!”

你听过这样的句子吗?

是不是听起来很“高级”?但错得离谱!

4. “差人意”不是差劲,而是“还不错”?

“这份报告差人意。”

如果你听到别人这么说,会不会觉得“这报告写得不太行”?

但其实,“差人意”表示的是“大体上还能让人满意”,甚至有点“出乎意料的好”。

5. “首当其冲”不是个站出来,而是“受到攻击”?

“在这次裁员风波中,他是首当其冲的那个。”

这句话听起来好像在夸他勇敢?

但其实,“首当其冲”原意是“受到攻击或遭遇困难”。

6. 成语的误用背后,其实是语言的演变与文化的流失

我们为什么会误解这么多成语?

一方面是因为人对古文的陌生,另一方面也是因为语言的泛滥。

7. 用对成语,不只是“有文化”,更是“有逻辑”

你有没有发现,很多表达能力、写作水平高的人,都很擅长用成语?

不是因为他们“背得多”,而是因为他们理解得深、用得准。

8. 成语里藏着古人的哲学观与处世之道

很多成语,其实都是古人生活经验的总结,蕴含着深刻的人生哲理与处世智慧。

:成语不是老古董,而是我们语言的“灵魂”

语言,不是一成不变的。

但有些东西,是值得我们坚守的。

成语,就像是一把钥匙,可以打开古人智慧的大门。

它不是“老土”,也不是“难懂”,而是我们与历史对话的桥梁。

(全文约2050字)

文化不老,成语常新。

愿你我都能做一个真正懂成语的人。

“冲”在古代指的是战车冲撞的最前方,因此“首当其冲”就是个被冲击的对象,不一定是主动站出来,而可能是被动承受。

“美轮美奂”出自《礼记·檀弓下》,原意是形容房屋建筑高大、华美、壮丽。

“轮”指的是高大,“奂”指的是众多、华美。

所以它只能用来形容建筑物,而不是人。

举个例子:

你说“他很聪明”,听起来很普通。

但如果你说“他思维敏捷,举一反三”,是不是瞬间高大上了?

再比如:

“你别太担心”,不如“你不必杞人忧天”。

但今天很多人却用来表示“毫无根据的”,这其实是对成语的反向误用。

这告诉我们什么?

很多看起来“没影儿”的事,其实背后都有它的逻辑和原因。

别急着否定一个传言,先问问它是不是“空穴”?

但语言是文化的载体,成语更是中华文化的精华。

一旦我们对成语的理解越来越浅显、越来越偏离本义,其实也是在慢慢失去文化的根基。

你看,古人用天象来判断节气,多有智慧。

现在我们用“七月流火”来形容天气炎热,其实是颠倒了它的本义。

这也提醒我们:很多我们以为“理所当然”的说,其实并不准确。

你看,成语不仅简洁,还能增表达的逻辑性与画面感。

它不是“老土”,而是“精炼”的智慧结晶。

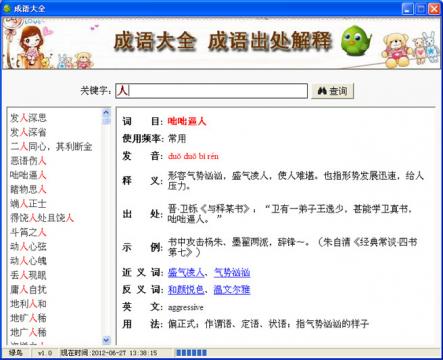

出自《后汉书·吴汉传》:“帝时遣人观大司马何为,还言方修战攻之具,乃叹曰:‘吴公差人意。’”意思是,吴汉的表现比预期要好,挺让人满意的。

出自《诗经·豳风·七月》:“七月流火,九月授衣。”意思就是:到了七月,火星偏西,意味着天气转凉;到了九月,就要准备冬衣了。

原句出自《楚辞·宋玉对楚王问》:“枳句来巢,空穴来风。”意思是,树上有虫蛀的洞,风吹进来,才会引来鸟儿筑巢。比喻事情的发生都有其原因。

所以这个词更多是“倒霉”、“被针对”的意思。

它提醒我们:在职场、生活中,有时候“个”并不一定是“最厉害”,反而可能是“最的”。

所以,“差人意”其实是一个褒义词,而不是中性或贬义词。

这个误会告诉我们:有些成语听起来像是贬义,实则暗藏褒。

所以,下次当你用“首当其冲”形容个站出来的人时,不妨停下来想一想:

这个词,真的是这个意思吗?

也许,你正在误读一段历史,误解一个文化符号。

更重要的是,成语是中华文化的“密码”。

一个能准确使用成语的人,其实是在和古人对话,是在传承文化的火种。

而一个只会误用成语的人,其实是在慢慢割裂这种文化的联系。

比如:

现在很多人用它来形容人长得美,其实是一种误用。

不过话说回来,语言是活的,如果大家都这么用了,是不是它也在“进化”?

这背后其实反映了一个现象:语言的使用在不断演变,但我们要知道它的“本来面目”,才能用得更准确、更有味道。

现在的语境中,大家更追求“表达快、传播快”,很多时候会牺牲准确性。

比如“空穴来风”本来是“有依据”,现在成了“没根据”;

“美轮美奂”本来是建筑专用词,现在成了“形容美女”。

理解成语,不只是为了考试,不只是为了写文章,

更是为了让我们在表达时更有力量,在沟通时更有温度,

在人生的每一个阶段,都能说出一句“恰到好处”的成语。

这到底怎么回事?

是我们记错了?还是我们一直被误导了?

其实,很多成语的本意,和我们今天理解的,差得不是一星半点。

今天我们就来聊一聊,那些年我们误解的成语,其实藏着多少人生智慧和历史真相。

这背后其实反映了一个现象:我们逐渐失去了对语言本义的尊重,而更倾向于“用得顺口”而不是“用得准确”。

- “塞翁失马,焉知非福”:坏事可能变成好事,不要太早下定论。

- “饮水思源”:成功了别忘了帮助过你的人。

- “百闻不如一见”:再多的听说,都不如亲自体验一次。

这些成语,不是简单的词语堆砌,而是古人用一生总结出来的处世之道。

它们教会我们:

- 不要轻易下,

- 不要忘记初心,

- 不要盲目自信,

- 更不要轻易放弃。

9. 成语是沟通的“桥梁”,更是文化的“密码”

在职场中,一个懂得用成语的人,往往更容易被信任与尊重。

在社交场合,一句恰当的成语,常常能让人眼前一亮。

在写作中,巧妙使用成语,可以让文章更有层次、更有深度。

那些被我们误解半辈子的成语,其实藏着人生的大智慧

你有没有过这样的经历?

小时候背成语,记硬背,考试时填空题还能混过去,但一到实际写作或聊天时,就完全不知道怎么用。

长大后,听别人说话、看文章,总能看到那些熟悉的成语,却总觉得“好像不是我理解的那个意思”。

甚至有时候,你觉得一个成语是贬义词,结果别人用得理直气壮,还被夸“有文化”。

相关问答